100 anni dalla nascita di Flannery O’Connor

«Della categoria degli scrittori feroci, dei cercatori di Dio senza requie, Flannery O’Connor è la prima inarrivabile. La sua vita non è seconda alla sua opera, semmai ne è la chiave interpretativa indispensabile». Con queste parole Daniele Mencarelli invitava alla lettura della prima biografia italiana della grande scrittrice americana, biografia che dobbiamo alla ricerca attenta di Fernanda Rossini, Flannery O’Connor. Vita, opere, incontri (Edizioni Ares 2020).

In occasione del centenario della sua nascita, il 25 marzo 1925, due convegni e una rassegna cinematografica sull’autrice di Savannah sono stati promossi dal Centro Culturale di Milano (Cmc) nell’ambito della rassegna “Flannery O’Connor 100. Il cielo e la polvere”, curata da Benedetta Centovalli (2 aprile – 5 maggio).

Nel 1952, a Flannery viene diagnosticata la malattia che aveva ucciso l’amato papà, il lupus eritematoso (che lei chiamerà il “lupo francese”). Dai suoi 25 anni fino alla morte, sopraggiunta il 3 agosto 1964, Mary Flannery vivrà con la madre Regina a Milledgeville, nello stato della Georgia – in quella che è chiamata la Bible Belt, regione a predominanza protestante – in una fattoria pullulante di pavoni. È qui, in questa cintura di terra staccata dai riflettori e da ogni apparente chance di successo, che Flannery scriverà i suoi testi più rilevanti, due romanzi, i suoi memorabili racconti brevi, oltre che lettere agli amici e ai suoi lettori, saggi sulla scrittura e recensioni (incredibile il numero di teologi cattolici che O’Connor ebbe l’ardire di leggere e commentare).

Il contesto in cui Flannery O’Connor scrive è quello di una provincia marginale di uno stato del Sud, in cui i cattolici (lei stessa proveniva da una famiglia cattolica di origini irlandesi) erano una minoranza e dove il suo acume spirituale dovette a lungo fare i conti con la ristrettezza religiosa (oltre che morale) di quell’ambiente piccolo, che trascinava ancora gli abiti logori del razzismo e una pietà consistente quanto la carta da parati, ben incollata e di superficie.

Il padre, a cui Flannery era devota più che alla madre “imperativa”, non solo è responsabile suo malgrado della sua malattia ereditaria, ma anche della sua passione per la scrittura, e la incoraggiava a leggere leggere leggere, come pure a interrogare con intelligenza critica quello che l’occhio incontrava sulle pagine. E questi occhi, incorniciati da quelle celebri lenti minervesche, pure se fossero stati guerci, avrebbero sempre riconosciuto che ogni realtà, ogni creatura umana, persino la meno aggraziata, la più grottesca o incompiuta, poteva dirsi un tempio dello Spirito Santo.

Una volta ebbe a confessare che, da un episodio spettacolare della sua infanzia in cui apparve in un servizio televisivo su un pollo della sua fattoria addestrato a camminare all’indietro, la sua vita era stata un anticlimax. Così, in realtà, non è stato. Proprio i dodici anni in cui convisse con la sua malattia, sua madre e i cento pavoni della loro fattoria, Andalusia, sono stati i più prolifici di sempre. Le preghiere che da giovanissima aveva collezionato nel suo diario, in cui chiedeva a Dio di renderla uno strumento della sua storia, sono state esaudite.

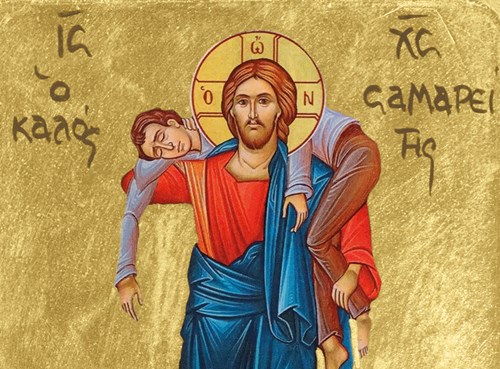

«La grazia ci cambia, e il cambiamento è doloroso». Come è stato nella sua vita – perché vita ed opere è il solo modo in cui potremmo intendere la parabola di ogni uomo – così nei suoi racconti, qualcosa di subitaneo ed eterno, e spesso violento, accade e apre un varco nella storia perché la grazia possa riversarsi. Forse in passato la religione ha edulcorato la realtà. Flannery O’Connor è qui per ricordarci che nel cristianesimo il sentimentale è quasi una stonatura e di sicuro non si accorda con la realtà: la realtà, questa realtà croce-e-delizia, è la sola pagina messa a nostra disposizione per incontrare Dio stesso e accogliere ogni altro.

Un documentario del 2019, Flannery, diretto da Elizabeth Coffman e Mark Bosco (quest’ultimo, un gesuita tra i più noti esperti di letteratura cristiana del panorama accademico statunitense), offre un vivido e accurato insight sulla vita e il lascito di questa giovane novellista cattolica del Novecento.