L’11 febbraio, memoria liturgica della Beata Vergine Maria di Lourdes si celebra, ogni anno ormai dal 1992, la Giornata Mondiale del Malato, a cui seguirà il prossimo 6 aprile il Giubileo degli Ammalati e del Mondo della Sanità.

Solo in punta di piedi è lecito accostarsi al cuore di una donna o di un uomo ammalato, solo in punta di piedi e sentendo nel proprio cuore che quella fragilità misteriosa del corpo di un altro è un’esperienza condivisa, e allo stesso tempo una vicenda personale e incomunicabile.

La scorsa estate mi è stato proposto di affiancare i cappellani dell’ospedale di Perugia, condividendo circa un mese di vita e servizio con questi fratelli dell’ordine dei frati minori, che da molti anni abitano in questo luogo, in un piccolo appartamento all’ultimo piano, dove terra e cielo si sfiorano, e dove un telefono risponde accaventiquattro.

Venivo da Recanati, dove Leopardi scrisse quanto cara gli fosse quella siepe, il limite da cui scorgere l’ultimo orizzonte. Sono arrivato a Perugia con quella domanda dentro: come può un uomo giungere ad aver caro il proprio limite? Per tutto il tempo che ho percorso in lungo e in largo i corridoi dell’ospedale – che per le sue “prestazioni” e con una parola convenientemente sterilizzata chiamiamo anche azienda ospedaliera – quella domanda restava insistente e inevasa. Fra Gabriele mi aveva lasciato il testimone qualche giorno prima: «Andrea, è difficile stare qui, ma c’è una fraternità con te, ci sei tu che ogni giorno ci proverai, e c’è l’eucaristia». È difficile stare con l’ingombro di un male fisico, talvolta inguaribile. È scandaloso che una creatura di Dio, così eternamente voluta e amata dal suo Creatore, si rovini, oppure debba incontrare la morte.

Per questo raccontare a qualcuno è necessario, perché le parole interrompono la spirale del non senso. Dirsi quello che vediamo e sentiamo è necessario per il paziente come per il medico, per l’infermiere come per il frate, e per gli amici e i familiari che venivano a visitare i loro affetti. Anche io raccontavo, quando il cuore non era troppo pesante; lo facevamo con i frati cappellani quando ci ritrovavamo insieme o ci si incrociava nei lunghi corridoi che univano i reparti, e lo faccio ancora qui, a distanza di un po’ di tempo.

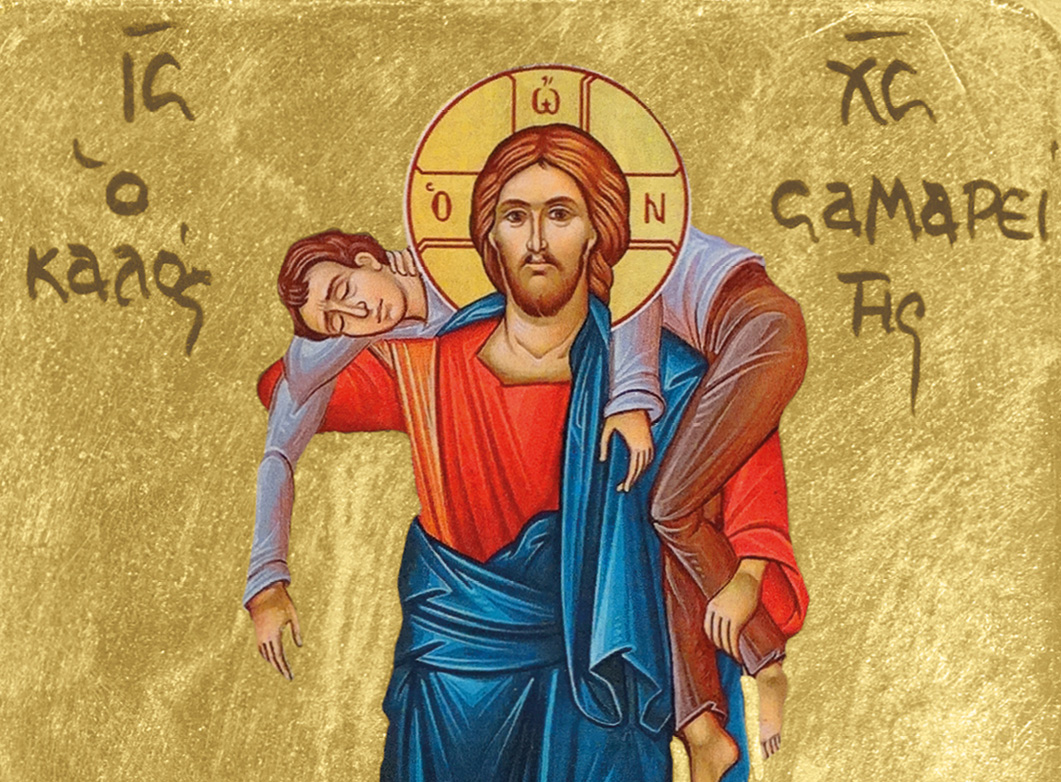

Siamo tutti affetti. Affetto è una parola ambivalente. È vero, siamo affetti da malattie che insultano il nostro benessere psicofisico e spirituale. Ma più di ogni altra cosa siamo affetti per gli altri, cioè siamo amati, amati anche oltre la salute, che a volte non c’è, amati per la salvezza. Imparavo, in quei giorni “in corsia” (e in corsa verso una vita guarita o verso la morte) che il senso autentico della missione di un cappellano non è solamente dire voglio che tu sia in salute, ma anche e sempre dire voglio che tu sia salvo. L’amore, quell’amore che è fino alla fine, sa che la guarigione di una ferita è un dono inestimabile, ma non può accontentarsi: chiede tutta la salvezza. Il ministero dei frati cappellani di Perugia è stata per noi una scuola di verità sull’amore: l’amore non toglie il dolore, ma lo accompagna con cura a un nuovo inizio.

Ogni mattina aprivo il tabernacolo per chiedere al Signore, nascosto nel pane eucaristico, di accompagnarmi nella visita ai reparti, alcuni più faticosi di altri; molte mattine la tentazione era di rimpicciolirmi ed entrare nel tabernacolo anche io, chiudere la porta da dentro, e restare seduto tra le piccole teche istoriate. Ma lì non era perfetta letizia. Il tabernacolo custodisce una presenza che sprigiona la vita e ha una porta che non si chiude dall’interno, perché chi abita lì non si concede mai il privilegio di starsene da solo con se stesso.

Man mano che i giorni trascorrevano i miei occhi si riempivano di stupore nel vedere i frati aggirarsi nel loro appartamentino come api, attingere la vita del tabernacolo e scendere nei reparti, poi tornare con gli occhi stanchi e le teche vuote. Ho iniziato così a imitare il loro volo. Anche quando si dovevano guardare gli occhi di una madre impotente, distesa accanto a M., il suo bambino malato di cancro. O quando si dovevano sfiorare le mani di R. che annodavano lana su lana, per farne coperte ai bambini di un paese africano, sognando di sposarsi con U. prima di morire a 47 anni. O davanti alla smorfia di D. che con le ossa rotte voleva gridare la voglia di pilotare ancora un elicottero, mentre suo padre sorrideva con tenera fierezza. O ancora quando si doveva ascoltare l’affanno di F., un ragazzo in terapia intensiva che, nonostante la sua fame d’aria, chiedeva di ricevere la comunione. E impari, in ogni incontro, che come stai non è mai la domanda giusta sulla soglia di queste stanze. Dove stai, lì se vuoi ti raggiungo. Senza giudicare mai la fede o la sfiducia, ma stringere i denti con tutti, con chi li stringe per mordere aria con rassegnazione e rabbia, e con chi li stringe sul corpo di Cristo per mordere vita eterna.

Se qualcuno vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua

La Giornata del Malato è stata istituita da S. Giovanni Paolo II, il papa che aveva già donato alla Chiesa la lettera Salvifici Doloris nel 1984, anno del Giubileo Straordinario della Redenzione. Speranza e Redenzione sono due coordinate inderogabili della fede cristiana, e sono sigillate dal mistero della croce: «Alla prospettiva del Regno di Dio è unita la speranza di quella gloria, il cui inizio si trova nella Croce di Cristo» (SD 22).

Nei suoi scritti, Francesco di Assisi dice che solo una cosa possiamo prendere, e usa questo verbo solo perché lo usa Gesù nei vangeli: Se qualcuno vuol venire dietro a me, prenda la sua croce. L’unico possesso che possiamo rivendicare nell’avventura della vita, e quanto più della vita cristiana, è la croce. Prendere la nostra croce e comprendere la croce di altri, significa accogliere l’esperienza del limite, limite che – come canta l’autore del salmo 119 – è di ogni cosa perfetta. Queste parole non sono la voce anonima di un’umanità rassegnata a guastarsi senza speranza, ma sono il canto dei frati, dei pazienti, dei medici e degli operatori sanitari che ho incontrato in questa periferia di Perugia, persone che hanno a cuore il destino dell’uomo, segnato non solo dalla coscienza del dolore ma anche dalla capacità di condividerlo.