Anniversari di civiltà: nel segno della legalità, della speranza e del “noi”

È soprattutto il "noi" che vince, perché non possiamo lasciare le persone da sole, scaricare l'impegno solo a qualcuno.

Ottanta, sessanta, trenta e trenta. Non è un gioco numerico ma quattro anniversari di questo anno. Anniversari che vengono dalla società responsabile, che parlano di speranza (un bel legame con tema del Giubileo) e di rinascita, dopo dolori, sofferenze, morte.

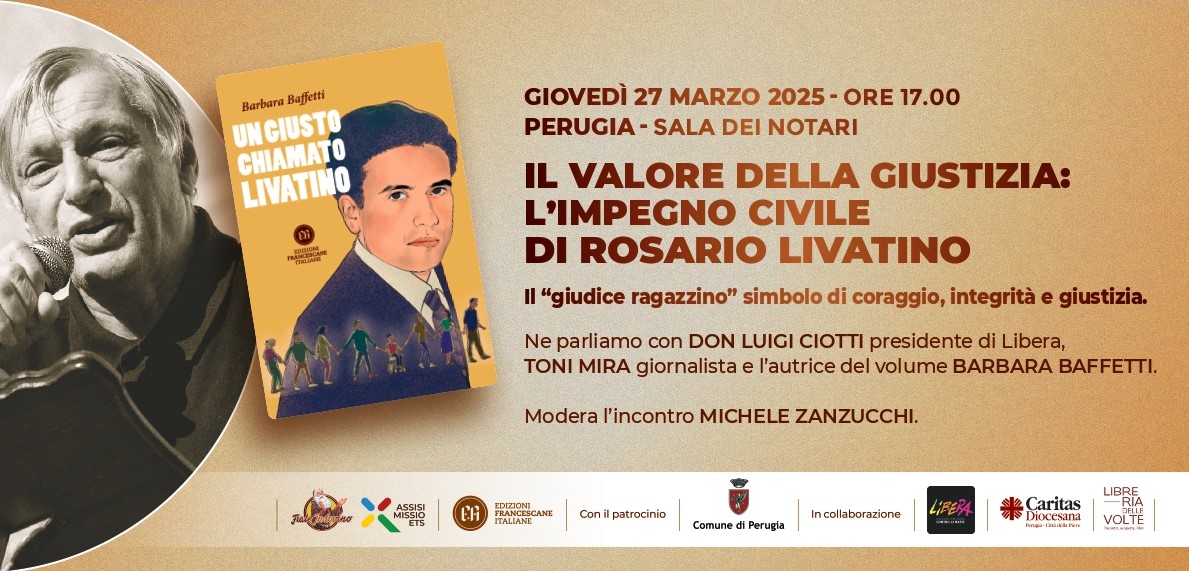

Gli 80 anni di don Ciotti

Partiamo dagli 80 anni che compirà don Luigi Ciotti, nato il 10 settembre 1945 a Pieve di Cadore, in Veneto, nel cuore delle Dolomiti. Amante delle montagne, delle scalate, quelle fisiche e quelle esistenziali. Fin da bambino. Emigrante a Torino, padre operaio, famiglia povera, una vita in una baracca. Neanche i soldi per comprargli il grembiule per andare a scuola. Emarginato, “montanaro” gli disse una volta un insegnante, con evidente allusione negativa. E lui reagì lanciandole il calamaio. ≪Feci male ma era la mia reazione alle ingiustizie ≫ ricorda sempre negli incontri coi ragazzi. Una reazione che trova uno scopo grazie all’incontro con un signore che viveva su una panchina. Luigi prova a parlargli, gli offre un caffè. ≪Ma lui non mi rispondeva. Continuava a leggere libri sottolineandoli con una matita rossa e blu≫. Finché un giorno il silenzio si rompe tra quell’anziano signore, un ex chirurgo caduto in disgrazia per un infortunio professionale, e il diciassettenne Luigi. ≪Mi indicò i ragazzi che frequentavano un bar dove si riempivano di alcol e pasticche, le prime droghe. “Occupati di loro”, mi disse indicandomi una missione per la mia vita. Dopo pochi giorni, non l’ho più visto, era morto, ma quelle sue parole non le ho dimenticate, sono dentro di me≫.

I 60 anni del Gruppo Abele

Così Luigi comincia davvero a occuparsi di quei ragazzi e nel 1965, sessanta anni fa, nasce il Gruppo Abele che via via si impegna su tutti i fronti delle fragilità e delle emarginazioni: le sostanze stupefacenti, l’Aids, l’alcol, lo sfruttamento delle donne, il disagio sociale. ≪La mia vita e piena delle vite degli altri≫, così preferisce parlare più del “noi” che di se stesso. Un “noi” che Luigi sceglie ancor di più con l’ordinazione sacerdotale e anzi gli viene quasi imposto dal cardinale Michele Pallegrino, arcivescovo di Torino, che quell’11 novembre 1972 gli dice ≪la tua parrocchia sarà la strada≫. E così è sempre stato. ≪Ho sempre cercato di saldare Cielo e Terra e i miei riferimenti sono innanzitutto il Vangelo e poi la Costituzione. Nel Vangelo c’è molta politica, laddove si denunciano i soprusi, le ingiustizie, le ipocrisie. E la Costituzione ha uno spirito evangelico quando afferma la dignità e l’uguaglianza di tutte le persone≫. L’impegno del Gruppo Abele sul fronte delle tossicodipendenze fa emergere fin da allora i grandi affari delle mafie. Tante iniziative nelle scuole, spesso assieme a magistrati e forze dell’ordine. Poi arrivano le stragi del 1992 e del 1993. Nasce una reazione spontanea, come le lenzuola bianche di Palermo, ma serve di più. Anche qui serve un “noi”.

I 30 anni di Libera

Don Luigi ha al suo fianco due torinesi, il magistrato Giancarlo Caselli che chiede di andare alla procura di Palermo (era già volontario al Gruppo Abele) e l’ex magistrato Luciano Violante, già presidente della Commissione antimafia e poi della Camera. ≪Perché non ci mettiamo insieme, uniamo le forze? ≫. Anche quelle apparentemente deboli, le vittime delle mafie, che la violenza voleva far tacere. Fondamentale il ruolo di una donna (non l’unica in questa lunga storia), Saveria Antiochia, mamma di Roberto ucciso il 6 agosto 1985 (cinquanta anni fa) assieme al commissario Ninni Cassara che aveva deciso di scortare quando si era accorto che non era tutelato. La madre diceva ≪quando ti uccidono un figlio sparano anche su di te. A me hanno sparato quel giorno≫, ma vuole restare viva. Così a don Luigi offre il suo impegno oltre alla sua memoria. ≪Io raccolgo altri familiari, li conosco≫. Così trenta anni fa, esattamente il 25 marzo 1995 nasceva Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie. Un cartello di associazioni, con storia e identità proprie e diverse, ma accumulate dalla consapevolezza che opporsi alle mafie e un compito politico, sociale, culturale ed etico che riguarda l’intera società civile. All’appello di don Luigi risposero in trecento associazioni, tra loro Arci, Acli, Legambiente, Fuci, Cgil. Oggi sono più di 1.600: associazioni, parrocchie, sindacati, scout, cooperative, movimenti ecclesiali, gruppi sportivi. ≪Una proposta – spiegò allora don Luigi – che vuole unire, non dividere, costruire, non polemizzare. Ognuno deve fare la propria parte e noi siamo qui oggi anche per interrogarci e confrontarci sulla nostra parte, sui compiti che ci competono e che dobbiamo assumerci fino in fondo≫. E la prima iniziativa andava proprio in questa direzione, con la raccolta di un milione di firme a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare per il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alle mafie che il 7 marzo 1996 diventò la legge 109, fondamentale per dare nuova vita ai beni tolti ai clan e tornati alle comunità. Uno dei fronti aperti e da allora presidiati da Libera, come quello accanto ai familiari delle vittime delle mafie.

I 30 anni della Giornata della memoria e dell’impegno

Sempre nel 1996, il 21 marzo, si tiene la prima edizione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Per 22 anni e stata solo l’iniziativa del volontariato, Libera e Avviso pubblico. Il 1° marzo 2017, con voto unanime alla Camera, diventa per legge “Giornata nazionale”. Anche qui determinante la figura di una donna, Carmela Montinaro, mamma di Antonio capo scorta di Giovanni Falcone. In occasione di un anniversario della strage di Capaci, don Luigi l’aveva accanto. Piangeva a dirotto e poi gli disse: ≪Ma perché non dicono mai il nome di mio figlio? Perché anche adesso si ricordano i nomi di Falcone e Borsellino, aggiungendo solo “e i ragazzi delle scorte”≫. Per questo Carmela piangeva. ≪Allora ho capito – dice don Ciotti – che il primo diritto di ogni persona e di essere chiamato per nome. Lì e nata l’idea di ricordarli tutti, con la stessa forza≫. La prima edizione si tiene a Roma, in piazza del Campidoglio. Poi via via in tanti luoghi diversi dal Sud al Nord. E l’elenco dei nomi che vengono letti purtroppo si allunga, ormai quasi 1.100. Quest’anno la trentesima edizione si svolgerà a Trapani, la terra dell’ultimo grande latitante di “cosa nostra”, Matteo Messina Denaro, esponente di una mafia del terzo millennio, legata alla politica e all’imprenditoria, che spara meno e fa più affari. Ma anche terra di storie di resistenza, riscatto e rinascita. “Il vento della memoria semina giustizia”, è il titolo che sintetizza anche i trenta anni di Libera. Pieni di quel “noi” che continua a caratterizzare la sua attività.

Nuovi progetti nuove realtà nuove speranze

Nel 2001 nasce la prima Cooperativa Libera Terra, dedicata a Placido Rizzotto, che coltiva e produce sui terreni di Riina e Provenzano. Nel 2005 partono in Sicilia i primi campi di volontariato nei beni confiscati che ora portano migliaia di giovani ogni anno a spendere parte dell’estate a “sporcarsi le mani”. Nel 2012 nasce Amunì, progetto promosso insieme al Dipartimento per la giustizia minorile per creare occasioni di cambiamento per i giovani in carcere. Tema di grande attualità, in tempi in cui invece si fanno leggi che stanno portando sempre più minori in carcere. Ancora una volta è centrale la speranza. Per tutti anche per le donne delle famiglie mafiose e per i loro figli. Il 6 novembre 2019 viene firmato il Protocollo Liberi di Scegliere che si propone di aiutare e accogliere donne e minori che vogliono uscire dal circuito mafioso. A promuoverlo sono Libera e il presidente del Tribunale dei minori di Reggio Calabria, Roberto Di Bella, con il contributo economico della CEI attraverso i fondi per l’8xmille. In attesa di una legge specifica, e ancora una volta il “noi” a muoversi. Sempre nel segno della speranza e dell’impegno perché, ripete sempre don Luigi, ≪non c’è libertà senza responsabilità≫.

Tratto dal mensile “Frate Indovino”, n.3 2025